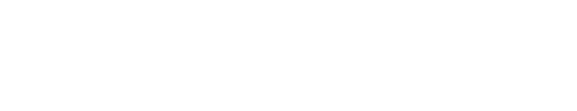

-হামিরউদ্দিন মিদ্যা

বাঁকুড়ার যে অঞ্চলটিতে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সেখানের ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাপন খুবই বৈচিত্র্যময়। আমার বাড়ি থেকে কিছুটা উত্তরে গেলেই দামোদর নদ, পলিবেষ্টিত উর্বরভূমি। আবার দড়্গেিণ শুখা শালি নদী, শুধু বর্ষায় জল থাকে। নদী পেরিয়েই শাল-মহুয়া, পলাশ, পিয়ালের জঙ্গল। লাল কাঁকুড়ে মাটি, জঙ্গলধারের মাঠগুলোয় জলের টানে চাষবাস সেভাবে হয় না বললেই চলে।

এই দুই নদীর মধ্যবর্তী যে গ্রামটিতে আমার বাস, দাদোর মুখে শুনেছি এককালে মাটিতে পনেরো ফুট পাইপ পুঁতে দিলেই জল বেরিয়ে আসত নলকূপে। দহিজুড়ি নামে একটি নালা আছে, সেই নালায় বারোমাস ঝিরঝির করে জল ঝরত। বর্ষাকালে ধানজমিতে চ্যাং, ল্যাটা, পুঁটি, দাড়কে, ধানফুলি মাছে গিজগিজ করত। সাঁঝবেলা ‘আঁড়া’ কিংবা ‘ঘুনি’ দিয়ে এলে সকালে মাছ তুলে আনা যেত না। আমার দাদোর মুখে বর্ণিত ও আমার ছেলেবেলায় দেখা গ্রামটার সঙ্গে এখনকার কোনো মিল খুঁজে পাই না। মনে হয় সেগুলো রূপকথার গল্প।

বদলে গেছে সময়, বদলে গেছে চাষবাসের ধরন, বদলে গেছে প্রকৃতি। দহিজুড়ির নালায় এখন বর্ষাকালেও জল থাকে না। সময়ে বৃষ্টি নেই।

মাঠে মাঠে শ্যালো মেশিন দিয়ে পাতালের জল তুলে বোরোচাষ করে চাষিরা। ফলে ভূগর্ভস্থ জলের লেয়ার দিনকে দিন নেমে যাচ্ছে। আগে গোবর সার দিয়েই জমিতে অঢেল ধান ফলত। এখন চারবার-পাঁচবার কীটনাশক প্রয়োগ করেও ধানের ফলন নেই। বিষের জ্বালায় জমি থেকে কোনোদিন আগেই বিদায় নিয়েছে চ্যাং-ল্যাটা, গুঁতে-ধানফুলি মাছেরা। এমন একটা সময়ে বেড়ে উঠছি, যেখানে আকাশে-বাতাসে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, খাবারে, জলে সবখানেই বিষ। বিনোদনের জায়গায় কবিগান, পালাগান, পুতুলনাচের পরিবর্তে গ্রামে ঢুকে পড়েছে ‘ড্যান্স হাঙ্গামা।’ গ্রামের সেই সাদামাটা, সহজ-সরল মানুষগুলোও বদলে গেছে কত। নেতা-মন্ত্রীরা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে ভোটবাক্স ভরানোর জন্য। উগ্র হিন্দুত্ববাদী ও মৌলবাদীরা ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে নিজেদের মুনাফা লুটতে ব্য¯ত্ম। ভাগাভাগি করে দেওয়ার একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। এমন একটা সময়ে দাঁড়িয়ে লিখতে এসে কী নিয়ে লিখব? লিখতে এসে বড়ই চিšত্মায় পড়লাম।

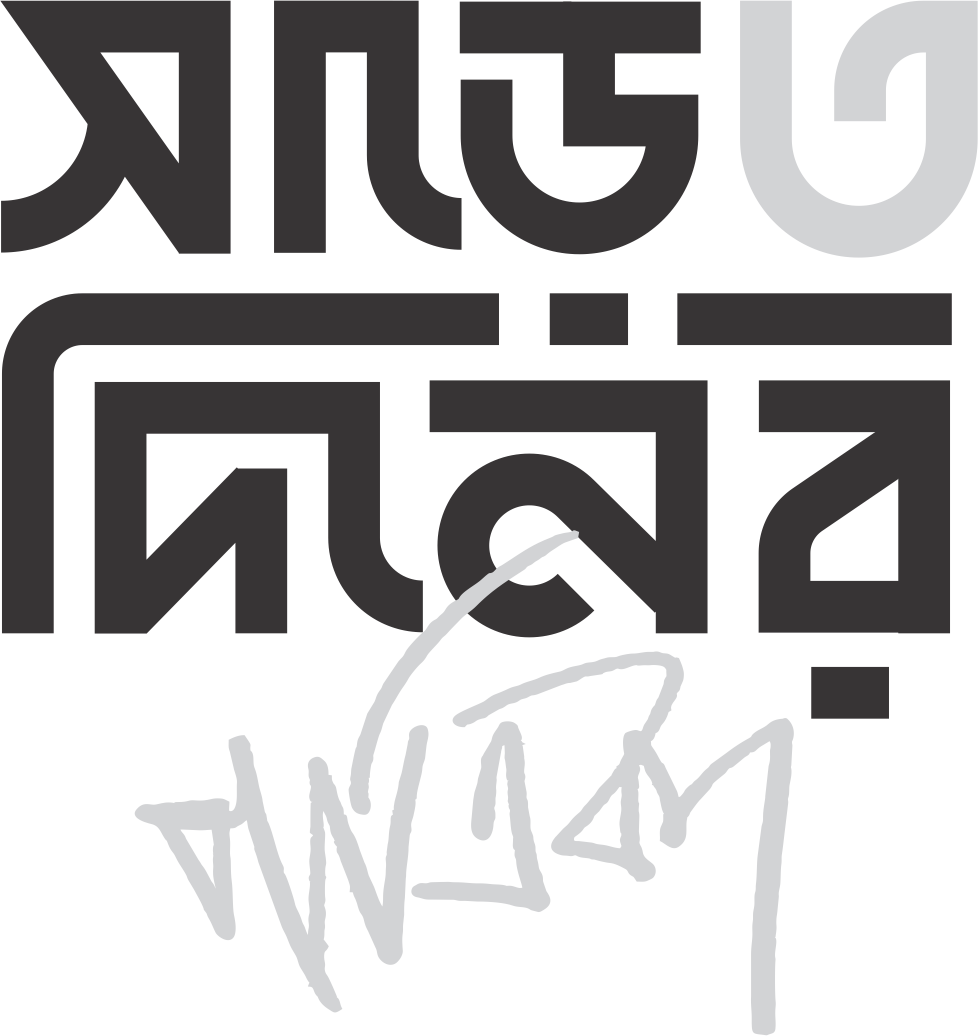

স্কুলের পড়া শেষ করে চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে ফেরা এক যুবক বড়ই আতাšত্মরে পড়ল। একদিকে সংসারে অভাব, অনটনÑবেকার জীবনের হাহাকার। অন্যদিকে লেখক হওয়ার সুপ্ত ইচ্ছাটি মাথার মধ্যে ভূতের মতো চেপে বসেছে ততদিনে। গুরম্নজনদের পরামর্শ, ‘আগে পেটের ভাত, পরে সাহিত্য। সাহিত্য করে পেটের জোগান দেওয়া বড়ই মুশকিল। সে পথ বড়ই দুর্গম।’

সেইসব কথাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ‘যা আছে কপালে’ বলে সেই দুর্গম পথেই নেমে পড়লাম। ঠিক করলাম বেঁচে থাকার জন্য যা যা করতে হবে, সবই করব, যত কষ্টই হোক লেখাটা চালিয়ে যাব। মনের মধ্যে জন্ম নিল বেশ কিছু গল্প। কী নিয়ে লিখব, আর কোনগুলো আমার বিষয় নয়, এটা ঠিক করে নিলাম। স্কুলে পড়তে পড়তেই আমি তখন সিলেবাসের বাইরে বিভূতি, মানিক, তারাশঙ্কর, মহাশ্বেতা দেবী পড়ছি চুটিয়ে। কী নিয়ে লেখা হয়েছে, এখনও কোন বিষয়গুলোয় আলো পড়েনিÑসেই ফাঁকফোঁকরগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। মাসকতক ইড়িং বিড়িং করতে করতে লিখলাম ‘বককল’ নামে একটি গল্প।

আমার দাদোর নামে আবাস যোজনার একটা ঘর এল। বাপ-চাচারা সবাই মিলে দাদো-দাদির থাকার জন্য পাকা ইটের বাড়িটি বানিয়ে দিল। কিন্তু দাদোকে সেই পাকা বাড়িতে এত সহজে নিয়ে যেতে পারিনি। দাদো-দাদি থাকত উপর নিচে দু’কুঠুরি মাটির একটি বাড়িতে। অনেক বছরের পুরনো ঘর, দাদোর পিতামহের হাতে তৈরি। সেই মাটির ঘরটা ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না দাদো। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষমেষ বাধ্য করা হয়েছিল দাদোকে। একদিন পুরনো ঘরের ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রগুলো বের করে পাকাবাড়িতে পার করছিলাম আমরা, সেই সময় কোঠাঘরের মাচায় তোলা লাঙল, জোয়াল, জল সেঁচার দুনির সঙ্গে একটা কাঠের আজব জিনিস খুঁজে পাই। গুলতির মতো দেখতে লম্বা তে-ফ্যাংরা একটা কাঠ, সঙ্গে একটা জং ধরা পুরনো ছাতার ছিপ লাগানো, ডগায় সরম্ন সুতোর ফাঁস। দাদোকে জিনিসটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দাদো এটা কী?

দাদো বলল, এটা হল বককল। তোর মেজকাকা এটা দিয়ে বক ধরত। জানতে চাইলাম, কী করে বক ধরা হয়?

দাদো বলল, বাতা কাঠিটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। এটা নিয়ে চল, আমি সারিয়ে দেব। সেই বক ধরার ফাঁদটি নতুন বাড়িতে নিয়ে গেলাম।

পাকাবাড়িতে পেরিয়ে যাবার পর একদিন সন্ধ্যায় দাদোর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, দাদো আমাকে সেই ফাঁদটি দিল। দেখলাম দাদো আরও কিছু কাজ করেছে। আমাকে ফাঁদটির ব্যবহার দেখাল। বলল, একটা পুঁটিমাছ বা ঘুরঘুরে পোকা বাতাকাঠিটার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে মাঠে নামিয়ে দিলে, বকে মাছটা খেতে গেলেই গলায় ফাঁস আটকে যাবে। ফাঁসটা রেডি করে দাদো ঝুঁকে বলল, আঙুল দিয়ে একটা ঠোক্কর মেরে দেখ তো। আমি যেই ঠুকলাম, আমার হাতে ফাঁসটা লেগে গেল। সদ্য নতুন বাড়িটাতে পেরিয়ে এসেছে দাদো। হ্যারিকেনের আলোতেই দাদো-দাদির সঙ্গে গল্প করছি। দেওয়ালে অদ্ভুত একটা ছায়াচিত্র দেখলাম। দাদো এমনভাবে ঝুঁকে ছিল, দাদোর ছায়াটা মনে হচ্ছিল একটা গলা লম্বা বক। দাদোর গলায় একটা অদৃশ্য ফাঁস দেখতে পেলাম। সেই ফাঁস সুতোর নয়, আধুনিকতার ফাঁস, যান্ত্রিক সভ্যতার ফাঁস। মাছের লোভ দেখিয়ে ফাঁসে ফেলে দেওয়া হয়েছে দাদোকে। দাদো নতুন পাকা বাড়িতে এসে ছটফট করছে। এবার ইলেক্ট্রিক মিটার বসবে, আর হাতপাখা, হ্যারিকেন চলবে না। ফ্যান নেবে, বাল্ব জ্বলবে। দাদোর গলায় আটকে গেছে ফাঁস, দাদো ছটফট করছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে।

এক বছর বর্ষায় পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি না হওয়ায় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ক্যানেলে জল দিতে পারেনি। সেবছর মাঠগুলো জল বেগরে ফাঁকায় পড়েছিল। কিছু কিছু চাষি শ্যালো থেকে জল তুলে অল্পস্বল্প বোরোধান লাগিয়েছিল। সেই চাষিদের মধ্যে আমার বাবাও ছিল।

রাত-দিন মাঠে পাম্প চলত। অনেক বড় মাঠ আমাদের গ্রামে। মাঝে কোনো গাছপালাও নেই। গ্রীষ্মকালে কেউ যে একটু ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেবে তার উপায় নেই। বাবা খড়-বাঁশ দিয়ে একটা কুঁড়েঘর বানাল মাঠে। সারাদিন মাঠেই পড়ে থাকতাম। মেঘে জল নেই, পাতালের জলের লেয়ার নেমে যাচ্ছিল চড় চড় করে। এমন খরা আর কখনও দেখিনি। বাগালরা গরম্নমোষ চরাতে এসে পিপাসায় ছুটে আসত শ্যালোর কাছে। জল খেয়ে বসে বসে অনেক গল্পগুজব করে যেত। কেউ কেউ পরামর্শ দিত, খামোকা জল দিয়ে লাভ নেই। ধানগাছগুলো বাঁচানো যাবে না।

বাবা বলত, চাষ যখন করেছি, এর শেষ দেখেই ছাড়ব।

সত্যিই শ্যালোর জল তুলেও বিঘাচারেক জমি রাখা যায়নি। মাটিতে এমন ফাটল ধরেছিল, এ মাথায় জল দিলে ও মাথায় পৌঁছাত না। তিনটে মাস রাতদিন গাধার মতো খেটেও শেষমেষ কিছু পাওয়া যায়নি। ভেবেছিলাম, বাবা বোধ হয় আর চাষ করবে না। কিন্তু না, এত লস করার পরেও আবার বীজতলা করল বাবা। খুব কষ্ট হল এই ভেবে যে, একজন চাষি শুধু চাষই করে যায়, খরা, বন্যা, লাভ-লোকসান কিছুই তাকে থামাতে পারে না। অথচ চাষির বাড়িতেই চালের টান! সেই খরা, চাষিদের হাহাকারÑএসব নিয়েই লিখলাম ‘যুগ যুগ ধরে’ নামে একটি গল্প। এক প্রাšিত্মক কৃষক আর তার ছেলের গল্প।

আগে কতরকম পরব ছিল গ্রামে। লাউ ভাসান, দিলদিলি, আশ্বিন মাসে ‘নলডাকা’ বা ধান ডাকা। মৌলবাদীদের ফতোয়ায় অনেক উৎসব উধাও হয়ে গেছে গ্রাম থেকে। আশ্বিন মাসের সংক্রাšিত্মতে বাপ-দাদোদের জমিতে নলডাকতে দেখেছি। পোয়াতি মেয়েকে যেমন সাতমাসে ন’মাসে সাধ খাওয়ানো হয়, যাতে ছেলে হৃষ্টপুষ্ট হয়, তেমনি আমাদের রাঁঢ়বঙ্গের চাষিরাও ভালো ফলনের আশায় থোড় আসা ধানের জমিতে সাধ দিয়ে আসে। সরগাছ বা নলখাগড়ার পাতায় নানান খাদ্যসামগ্রী ও নৈবেদ্য বেঁধে জমিতে পুঁতে দিয়ে আসে আর মুখ দিয়ে ছড়া কাটেÑঅন সরষে কাঁকুড় নাড়ি, যা রে পোকা ধানকে ছাড়ি/এতে আছে খুদচাল, আর আছে ওলÑধান ফোল ফোল…

বছর কয়েক আগেই ইমাম সাহেব ফতোয়া দিলেন, এইগুলো শেরেকি কাজ, হিন্দুদের পরব। মুসলমানদের করতে নেই। লিখলাম ‘ডাকপুরম্নষ’ নামে একটি গল্প।

ছোটবেলায় দেখেছি ধানকাটার পর মাঠে একজন ‘রড়্গক’ রাখা হতো গ্রাম ষোলো আনার তরফ থেকে। মাঠ থেকে যাতে কেউ ধান চুরি করে না নেয়। সেই রড়্গককে বলা হত ‘মাঠরাখা’। মাঠ দেখভাল করার জন্য প্রত্যেক চাষির বিঘাপ্রতি চার আঁটি ধান লাগত। মাঠরাখা মাঠে কুঁড়েঘর বেঁধে থাকত, যতদিন না সব চাষির ধান খামারে উঠে যাচ্ছে। ছোটবেলায় মাঠে শীষ কুড়োতে গিয়ে অনেকবার মাঠরাখার তাড়া খেয়েছি। তখন ভাবতাম, এই খাঁ খাঁ মাঠে লোকটা বউ-ছেলে-মেয়ে ছেড়ে কীভাবে দিন কাটায়! তার জগতটা কেমন! আমাদের গ্রামে মাঠরাখা ছিল সুবল রায়। বুড়ো মারা যাবার পর তার ছেলে গনেশ রায়কে মাঠরাখার কাজে নিযুক্ত করা হয়। গনেশদার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। সন্ধ্যেবেলায় হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম ওর কুঁড়েঘরে। কাঠের আঁচে আলু পুড়িয়ে খেতাম আর ভাব জমাতাম। সে তখন সদ্য বিয়ে করেছে। বলল, ভাই এই কাজ আমার একদম পছন্দ নয়। বাবা চলে গেল, গ্রামের লোকরা জোরাজুরি করল, তাই মাঠরাখা হলাম। নতুন বউকে ছেড়ে কুথায় পড়ে আছি দেখ দিনি!

গনেশদাকে নিজের থেকে মাঠরাখার কাজ ছাড়তে হল না, কয়েক বছরের মাথাতেই ধানকাটার মেশিন নেমে গেল মাঠে। ফলে যারা ভূমিহীন, পরের জমিতে মুনিষ খেটে খেত, তারা কাজ হারাল। পশ্চিমের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে, জঙ্গল থেকে দল বেঁধে পুবে নাবাল খাটতে আসত ধানকাটুনির দল। তাদের আসাও বন্ধ হয়ে গেল। মেশিনে ধান কাটিয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি করে ঝুরো ধান খামারে উঠে যায়। মাঠরাখার আর প্রয়োজন নেই। ধানকাটুনি মুনিষদেরও প্রয়োজন নেই। এই ক্রাইসিস থেকে দুটি গল্পের জন্ম হল। লিখলাম ‘মাঠরাখা’ ও ‘নাবাল ভূমি’।

আমার শৈশব-কৈশোর-যাপিত জীবন এতটাই সমৃদ্ধ যে, আমার গল্পের বিষয়ের কোনোদিন অভাব হয়নি। জীবন আমাকে অনেক গল্প দিয়েছে। অল্প বয়সেই জীবন-জীবিকার জন্য, একটু নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য অনেকরকম চেষ্টা করেছি। নানারকম পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, ফলে মাটির কাছাকাছি থাকতে পেয়েছি, মাটির মানুষগুলোর সঙ্গে নিজেকেও মেশাতে পেরেছি। যখন যে জীবন যাপন করেছি, সেই জীবন থেকে গল্প তুলে আনার চেষ্টা করেছি।