আমেরিকা বাংলাদেশ থেকে ভৌগোলিকভাবে পশ্চিম দিকে। সুতরাং আমার পশ্চিমযাত্রা বলতে কেউ যদি আমেরিকা যাত্রা ধরে বসেন, তাহলে সেটাকে ভুল বলা যাবে না। আবার সত্যিও বলা যাবে না। কারণ আমি কোনোদিন আমেরিকায় যাইনি এবং কখনো যাব এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। আসলে ঘটনাটা সত্যিও নয়, ভুলও নয়–আবার একই সাথে কথাটা সত্যি এবং একই সাথে ভুলও।

সোজা কথায় বলি। আমি একজন লেখক। দলিললেখক নই, সৃজনশীল ধারার লেখক। দলিল লেখায় নগদ টাকা মেলে, সৃজনশীল লেখকরা টাকা কামানোর আশায় লেখা শুরু করেন না। আসলে লেখা শুরুও করা হয় না, বরং শুরু হয়েই যায়। নিজের অগোচরে, অদৃশ্য এক তাড়নায়। সে তাড়নার গালভরা নাম সৃজনশীলতা। আবার সৃজনশীলতা তার প্রকাশ চায়, যেটাকে বলে আত্মপ্রকাশ। মানুষের মাঝে নিজেকে অনন্যরূপে প্রকাশ।

আত্মপ্রকাশের তাড়নায় সৃজনশীলতার স্বতঃস্ফূর্ত স্ফূরণ মানুষকে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী হিসেবে সাধারণ্যের মাঝে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতিই স্বাভাবিক প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে সৃজনশীলদের চেতনায়, মন মানসিকতায়। সুতরাং আমার পশ্চিমযাত্রার পেছনে ভূমিকা রয়েছে এই সৃজনশীলতার।

ছোটবেলা থেকেই ক্লাসের বাইরে গল্প-উপন্যাসের পাঁড় পাঠক ছিলাম। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় অন্যান্য বইয়ের সাথে মাসুদ রানাও পড়েছিলাম। এবং এর পর থেকে পড়তে থাকলাম। ধ্বংসপাহাড়, ভারতনাট্যম, স্বর্ণমৃগ, অকস্মাৎ সীমান্ত, মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র। এক একটা নাম কী কাব্যিক, কী হিরন্ময়! এর আগে অবশ্য দস্যু বাহরাম টাহরামও পড়েছিলাম। কিন্তু মাসুদ রানা সিরিজের বইগুলো একটানে যেন মাটি থেকে পাহাড়ের চুড়োয় তুলে নিয়ে গেল। কাজী আনোয়ার হোসেন, সেবা প্রকাশনী নামগুলোকে মনে হতো মন্ত্রধ্বনির মতো।

শুধু কি মাসুদ রানা? সেবা প্রকাশনীর কিশোর ক্লাসিক, তিন গোয়েন্দা, ওয়েস্টার্ন… কোনটা রেখে কোনটার কথা বলি?

ওয়েস্টার্নের কথাই বলি। আমার পশ্চিমযাত্রা শব্দবন্ধটা দিয়ে আমার ওয়েস্টার্ন লেখক হওয়ার কথাটাই বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু লেখক হওয়ার আগে তো পাঠক হওয়া চাই। ওয়েস্টার্ন লেখার আগে আমি এর পাঁড় পাঠক হয়েছিলাম।

১৯৮৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জলে জঙ্গলে কাটানো দশ বছরের ভবঘুরে জীবনের অবসান ঘটিয়ে চট্টগ্রাম শহরে এসে থিতু হয়েছি। ভবঘুরে সে জীবনটাতে আমার সঙ্গী ছিল মাসুদ রানা। একটা কাপড়ে তৈরি ব্যাগ থাকত আর তাতে ঠাসা থাকত মাসুদ রানা সিরিজের নানা রকমের বই। কাপ্তাই লেকে নৌকো বাওয়া, মগ-চাকমাদের সঙ্গে জুমে কাজ করা আর চায়ের দোকানে বয়গিরির ফাঁকে ফাঁকে মাসুদ রানার বইগুলোই ছিল আমার সময় কাটানোর একমাত্র অবলম্বন। তবে সে অন্য গল্প।

এখানে আমার ওয়েস্টার্নার হওয়ার গল্পই বলি। চট্টগ্রামে জেঠাতো বড়ভাইয়ের বাসায় থাকি। বাড়ি থেকে পালানোর সময়টায় দেখে যাওয়া জেঠাতো ভাইয়ের পিচ্চিপাচ্চাগুলো তখন বড় হয়ে উঠেছে। প্রাইমারি ছেড়ে ওপরের ক্লাসে উঠেছে। তাদেরও দেখি আমার মতো ক্লাসের বাইরের বই পড়ার অভ্যাস আছে এক আধটু। একদিন দেখি ভাস্তেদের একজন কোত্থেকে একটা বই নিয়ে এসেছে। কী বই দেখতে চাইতে বলল, ‘ওয়েস্টার্ন। মাসুদ রানার মতো। তবে এটা একটু ভিন্ন ধরনের।’

বইটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলাম। বললাম, ‘ঠিক আছে। আগে আমি পড়ি। তারপর তুমি পড়বে।’

চাচার বই পড়ার বাতিক সম্পর্কে ততদিনে জেনে গেছে ভাইস্তা। সে কারণে হোক কিংবা ‘থাপ্পড়’ খাওয়ার ভয়ে হোক তাড়াতাড়ি দখল ছেড়ে দিল।

বইটির নাম স্বর্ণতৃষা, লেখক রওশন জামিল। উত্তম পুরুষে লেখা বইটি পড়া শুরু করতে যেন আটকে গেলাম শিকারীর জালে। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলল কাহিনি, গাঁথুনি আর লেখনীর মুন্সিয়ানা। ওসমান পরিবারের ওরিন ওসমানের সাথে প্রথম পরিচয়। তার সাথে ছোট্ট কোমল এক মেয়ে ড্রুসিলা। পিস্তল, ডুয়েল আর টিকে থাকার অবিরাম সংগ্রাম। একদিনেই শেষ করে ফেললাম স্বর্ণতৃষা। মাসুদ রানার পাঁড় পাঠক আমি হয়ে পড়লাম ওয়েস্টার্নের ন্যাওটা। এরপর কাজি মাহবুব হোসেন, শওকত হোসেন। এই তো। সেবার এই তিন লেখকই তো। কিন্তু তাদের তিনজনের বিশাল ওয়েস্টার্ন সম্ভার। রওশন জামিলের ওসমান সিরিজ, কাজি মাহবুব হোসেনের এরফান সিরিজ আর শওকত হোসেনের ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। সেবার বাইরে কোনো ওয়েস্টার্ন অবশ্য আমি পড়তাম না। ভালো লাগত না। সেটা সম্ভবত সেবার লেখকদের লেখনীর গুণে। এত স্মার্ট অনুবাদ এবং ভাষাশৈলী সেবার বাইরের ওয়েস্টার্ন লেখকদের কাছে পাওয়া যায় না।

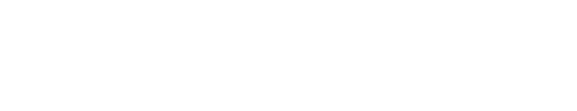

আমাদের দেশে ওয়েস্টার্ন বলতে বুঝি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের অংশ, যেখানে অনেক পাহাড় পর্বত, তৃণভূমি ও সোনার খনি রয়েছে। যেখানে প্রান্তরের পর প্রান্তর জুড়ে চরছে বুনো মোষের পাল, গরু ও ঘোড়াসহ অন্যান্য তৃণভোজী পশু। সেখানে বিভিন্ন গোত্রের রেডইন্ডিয়ান আদিবাসী নিজেদের মতো করে জীবনযাপন করে এবং যাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন পশু শিকার। পুব থেকে শ্বেতাঙ্গরা সোনা, জমি ও অন্যান্য সম্পদ আহরণের লোভে পশ্চিমে ভীড় জমাতে লাগল তখন থেকে শুরু হলো ঝামেলা। আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা তাদের শিকারের অঞ্চল হারানোর আশঙ্কায় মারমুখী হয়ে উঠল। শ্বে^তাঙ্গ অভিবাসীদের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সশস্ত্র সংঘাত।

এসব তো ঘটনা। ঘটনার সাথে জড়িত বিভিন্ন চরিত্র। র্যাঞ্চমালিক, কাউবয়, আউটল’ আর স্বর্ণসন্ধানী। এরা সব অন্যরকম চরিত্র। স্বাধীনচেতা, নির্ভীক, কষ্টসহিষ্ণু, দয়ালু ও কঠোর। ওয়েস্টার্ন বইগুলোতে এদেরই চরিত্র অঙ্কন। ওয়েস্টার্ন পাঠকদের জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ। আমাদের বাঙালি কিংবা বাংলাদেশি পাঠকদের সঙ্গে সে জগতের মিল খুব সামান্যই। ভালো না লাগারই কথা ছিল। কিন্তু ভালো লেগে গেল। বাংলা ওয়েস্টার্নের দুই দিকপাল কাজি মাহবুব হোসেন আর রওশন জামিলের লেখনী ও পরিবেশনার গুণে পাঠকের পাতে তা রসনাতৃপ্তিকর এক খাবারের মতো উপাদেয় হয়ে উঠল। ঝরঝরে ভাষা, হিউমার আর বর্ণনার নাটকীয়তায় উপভোগ্য হয়ে উঠল আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত ওই পশ্চিমি কাউবয় কাহিনি।

১৯৯০ সাল। চট্টগ্রামের অমর বই ঘর নামের এক পুরনো বইয়ের দোকানে মাঝে মাঝে ঢুঁ মারি। সময়টা আমার লেখক হয়ে ওঠার প্রস্তুতি কাল। স্থানীয় পত্রপত্রিকায় দু’একটা ছড়া টড়া ছাপা হচ্ছে। গল্পও। নিজেকে বেশ লেখক লেখক মনে করছি। এসময় অমর বই ঘরে গিয়ে একদিন একটা ইংরেজি ওয়েস্টার্ন কিনে ফেললাম। নাম জধহমব জধনবষ। কার লেখা এখন আর মনে করতে পারছি না। বাসায় নিয়ে এসে বেশ ভাব নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু আমার ইংরেজি বিদ্যায় খুব একটা সুবিধে করতে পারলাম না। এক লাইন বুঝি তো তিনলাইন বুঝি না। তবে বাংলায় ওয়েস্টার্ন পড়ার কারণে একদম যে অবোধ্য ঠেকছিল, তাও না। একদিন কী ভেবে যেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, ওটার বাংলা অনুবাদ করব। যেসব শব্দ বুঝব না সেগুলোর অর্থ বের করে নেব এ টি দেবের ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারি থেকে।

ঝোঁকের বশে সিদ্ধান্ত, ঝোঁকের মধ্যে কাজও শুরু করলাম। দশ মাসে শেষ করে ফেললাম ওয়েস্টার্নটা। তারপর চিঠি দিলাম সেবা প্রকাশনীতে। একটা আত্মবিশ্বাস কাজ করছে ভেতরে। কারণ লেখা শেষ করার পর যখন পাঠক হিসেবে পড়তে গেলাম, মনে হলো নেহাত খারাপ হয়নি কাজটা। সেবার ওয়েস্টার্ন আগে থেকে পড়া ছিল বলে মনে মনে তুলনা করে দেখলাম। আর যাই হোক, অখাদ্য বলা যাবে না।

আমাকে অবাক কিংবা হতবাক করে দিয়ে চিঠির সেটা পড়ে জবাব এল কাজীদার কাছ থেকে। কাজীদা লিখেছেন, আগে বইটার প্রথম চ্যাপ্টারের ফটোকপি পাঠাতে। সেটা পড়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। মনোনীত না হলে পান্ডুলিপি ফেরত পাঠানার ঝামেলা পোয়াতে হবে না।

কাজীদার পরামর্শ মতো তাই করলাম। পান্ডুলিপির প্রথম অধ্যায়টা ফটোকপি করে পাঠিয়ে দিলাম। এরপর শুরু হলো অপেক্ষার পালা। একদিন দুদিন…এক সপ্তাহ চলে যায়, কাজীদার জবাব আর আসে না। হতাশ হয়ে পড়ছি। দিন দশেক পরে কাজীদার চিঠি পেলাম। চিঠিতে তিনি পুরো পান্ডুলিপি পাঠাতে বললেন।

ধরে নিলাম কেল্লা ফতে। সেবা থেকে আমার প্রথম ওয়েস্টার্ন বের হতে যাচ্ছে। কাজি মাহবুব হোসেন, শওকত হোসেন, রওশন জামিল—যাদের লেখা পড়ে পড়ে নিজেও ওয়েস্টার্ন লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, তাদের নামের সাথে একন থেকে আমার নামও পঙক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে। এ এক অননুভেয় অনুভূতি, যার স্বাদ হয়তো উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু বলে বোঝানো যায় না।

দিন গুনছি, অনেক সময় জেগে থেকে থেকে রাতও গুনছি। অবশেষে এর সে মহেন্দ্র ক্ষণ। সেবা থেকে চিঠি এল কাঙ্ক্ষিত চিঠি।

কিন্তু চিঠি পড়েই মাথার ওপর উল্কাপাত। আমার ওয়েস্টার্ন প্রকাশের জন্যে মনোনীত হয়নি। পাণ্ডুলিপিটা ফেরত আনার জন্যে ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

রাগ নয়, হতাশা ও অভিমানে ভরে গেল মন। হতাশাটা ঠিক আছে। কিন্তু অভিমানটা বুঝতে পারলাম না। একটা প্রকাশনী একজন লেখকের বই ছাপানোর অপারগতা প্রকাশ করেছে। এতে অভিমানের কী আছে?

কিন্তু এখানে ছিল। কারণ কাজী আনোয়ার হোসেন মানুষটা শুধুই একজন প্রকাশক নন। তিনি একজন লেখকও। এমন একজন লেখক, যার লেখা পড়ে রঞ্জিত হয়েছে মাসুদ আনোয়ার নামের জনৈক নবীন লেখকের শৈশব কৈশোর তারুণ্য এবং যৌবন পর্যন্ত। তিনি কখন যে আমার আত্মার আত্মীয় হয়ে গেছেন টেরই পাইনি। আমার অজান্তেই হয়ে গেছেন এক অনন্য প্রিয়জন। প্রিয়জনের দেয়া আঘাত যে মনে বড় বেশি করে বাজে!

প্রথম থেকে চিঠি চালাচালি হয়েছিল আমার আর কাজীদার মধ্যে। ‘আশা করি, আপনি সেবা প্রকাশনীর লেখক তালিকাকে আরো সমৃদ্ধ করবেন’ ধরনের উৎসাহজাগানিয়া লেখা টেখাও ছিল তার চিঠিতে। খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তার কাছ থেকে এরকম উৎসাহ পেয়ে।

পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যানের ধরনটা ছিল নেহাত প্রফেশনাল। স্রেফ দুই লাইনের একটা পোস্টকার্ড। তাও কাজীদার লেখা নয়, সেবা প্রকাশনীর ম্যানেজারের লেখা। অভিমান হয়েছিল। কিন্তু তখন কি আর বুঝেছি যে, লেখক আর প্রকাশক কাজী আনোয়ার হোসেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুজন ব্যক্তি?

এরপর তিন বছর চলে গেল। কাজীদা বলেছিলেন, পাণ্ডুলিপিটা ফেরত আনার ব্যবস্থা করার জন্যে। কিন্তু আমি আর ফেরত আনার উৎসাহ পেলাম না। আমার প্রথম ওয়েস্টার্ন ‘আশ্রয়’এর পাণ্ডুুলিপি পড়ে রইল সেবা প্রকাশনীতে। ওয়েস্টার্ন লেখার আগ্রহ উবে গেছে। নিজের মৌলিক লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত রইলাম। তবে ওয়েস্টার্ন পড়ার উৎসাহে ভাটা পড়ল না একটুও। কাজীদা বলেছিলেন, আমার লেখায় বানান ভুল আছে। থাকতে পারে। দু’একটা বানান ভুল থাকা অসম্ভব কিছু না। কিন্তু আমার দাঁড়ি-কমার ঠিক নেই, এটা মেনে নিতে পারছিলাম না। এটা মাথায় গেঁথে রইল।

১৯৯৯ সাল। কাজি মাহবুব হোসেনের একটা ওয়েস্টার্ন পড়ছিলাম। হঠাৎ একটা বিষয় খেয়াল করলাম। তখন আমার বেশ কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। একটা কিশোর উপন্যাসও লিখে ফেলেছি। গল্প বা উপন্যাসে সংলাপ থাকে।

সংলাপগুলো একজন লেখক একভাবে লিখে থাকেন। আমি আমার গল্পে উপন্যাসে এভাবে লেখি। যেমন:

‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’ সে বলল। ‘তুমি তাহলে এক কাজ করো।’

ওই ওয়েস্টার্নটি পড়ার সময় খেয়াল করলাম :

‘বেশ,’ রবার্ট বলল। ‘তাহলে এ কথাই রইল।’

পার্থক্য কোথায়? নেই বললেই চলে। কেবল সংলাপের প্রথম অংশে কমা (,) আর দাঁড়ির (।) পার্থক্যটা। একটু চিন্তা করতেই বুঝতে পারলাম কাজীদার ‘দাঁড়ি-কমা ঠিক না থাকা’ কথাটার অর্থ।

তিন বছর পরে আবার চিঠি লিখলাম কাজীদার কাছে। আমার ভুল উদ্ঘাটন করার কথা জানালাম। ভেবেছিলাম, কাজীদার কাছে এর কোনো জবাব পাব না। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে কাজীদার চিঠি পেলাম।

লিখেছেন, ‘আপনার বিশাল পাণ্ডুলিপিটা আবার নেড়ে চেড়ে দেখলাম। কিছু কিছু জায়গায় সংশোধন দরকার। এগুলো ঠিক করতে গেলে হাজার খানেক টাকা লাগবে। আর নইলে আপনাকে এসে ঠিক করে দিয়ে যেতে হবে।’

চিঠি পেয়ে মনে মনে ধেই ধেই নাচ শুরু হয়ে গেল। তার মানে সেবা প্রকাশনী থেকে আমার বই বেরোতে যাচ্ছে! সেবা প্রকাশনীর লেখক তালিকায় যুক্ত হতে যাচ্ছে আমার নামও!

আমি দ্বিতীয় অপশনটা বেছে নিলাম। এর আগে কখনো ঢাকায় আসা হয়নি। এই উপলক্ষে ঢাকায় আসা যাবে, কাজীদাকে মুখোমুখি বসে দেখতে পাব আর নিজের বইটা নিজে ঠিকঠাক করে দিয়ে হাজার খানেক টাকা বাঁচানোও যাবে।

কোনো এক শুভদিনে শুভক্ষণে সেগুন বাগিচায় সেবা প্রকাশনীতে কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত স্বপ্নপুরুষ কাজী আনোয়ার হোসেনের সামনে হাজির হলাম। ছোট্ট একটা পুরনো ধাঁচে সাজানো রুমে সামনে একগাদা বিভিন্ন লেখকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসে আছেন সেবা প্রকাশনীর কর্ণধার, মাসুদ রানার স্রষ্টা। ফরসা দেহ, ভরাট মুখ আর মাথায় কাঁচাপাকা চুল। ভেতরে ভেতরে কাঁপছি। কাঁপুনি আরো বেড়ে গেল যখন দেয়ালে টাঙানো কাজী মোতাহার হোসেনের ছবিটা চোখে পড়ল। ক্লাস টেনের বাংলা বইয়ে কাজী মোতাহার হোসেনের ‘অসীমের সন্ধানে’ নামের একটা প্রবন্ধ ছিল। বিষয় ছিল মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর থেকে এর ক্রমপ্রসারমানতা নিয়ে। কিশোর মনে দারুণ দাগ কেটেছিল লেখাটা এবং এর লেখক নিজেও। আরো বড় হয়ে জানলাম কাজী মোতাহার হোসেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত দাবাড়ু, কবি নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমাদের স্বপ্নমানব কাজী আনোয়ার হোসেনের পিতা। এরকম দুজন বিশাল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে কার না বুক কাঁপাকাঁপি শুরু হবে?

কাজীদাকে এক পর্যায়ে বলেও ফেললাম, ‘আমার এখনো বিশ্বাস হতে চাইছে না, আমি মাসুদ রানার স্রষ্টা কাজী আনোয়ার হোসেনের সামনে এসে বসেছি। আমার ভাবকে অবাক লাগছে এই বাসায় একদিন বেঁচেছিলেন ড. কাজী মোতাহার হোসেনের মতো উপমহাদেশের সেরা একজন মানুষ।

আমি মানুষটা একটু আবেগী। সুতরাং বেশ আবেগ নিশ্চয় ছিল আমার বলায়। আশা করেছিলাম, আমার কথা শুনে কাজীদা নিজেও কিছু আবেগাক্রান্ত হবেন। কারণ তার বাবার একজন ভক্তের সরল স্বীকারোক্তি তাকেও হয়তো ছুঁয়ে যাবে কিছুটা।

কাজীদা আমার কথা শুনে একবার মুখ তুললেন। তার পরই কাজের কথায় চলে আসলেন। প্রত্যাশিত সাড়া না পেয়ে কিছু হতাশ হলাম বৈকী?

কাজীদা আমার ত্রুটিগুলো দেখালেন। বললেন পাণ্ডুলিপিতে অনেক তৎসম শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন প্রস্তরাকীর্ণ, জ্যো¯্নালোকিত ইত্যাদি ইত্যাদি। বললেন ভাষা সহজ সরল হতে হবে। এসব কঠিন কঠিন সংস্কৃতগন্ধী শব্দ চলবে না। মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনে নিলাম তার উপদেশ।

এভাবেই শুরু হলো আমার ওয়েস্টার্ন লেখা, পশ্চিমযাত্রা।